III MODULO - LE INTERFACCE

Connettori per periferiche esterne

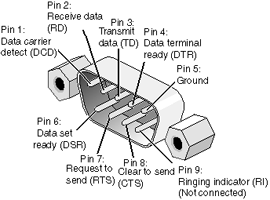

Porta Seriale rs-232 (obsoleta)

Lo standard RS-232

nacque nei primi anni sessanta per opera della "Electronic Industries

Association" ed era orientato alla comunicazione tra i mainframe e i

terminali attraverso la linea telefonica, utilizzando un modem.

Oggi la porta seriale RS-232 è presente solo nei vecchi modelli o sui PC

industriali. E' stata soppiantata dall'interfaccia USB in quasi tutti gli

utilizzi. La quasi totalità dei PC oggi non risultano più dotati di questa interfaccia.

Tra gli utilizzi della porta seriale, si possono

citare:

- connessione di terminali ad un calcolatore

(tradizionalmente un mainframe, ma anche un PC)

- connessione di periferiche

- comunicazione tra

due

apparecchiature elettroniche

- la porta seriale è stata usata per collegare i mouse

ai primi PC

- stampante

(soppiantato dalla porta parallela, e poi da USB e dalle stampanti di rete)

- dispositivi specializzati, come ad esempio lettori

di codici a barre e di tessere magnetiche (soppiantato da USB)

- connessione a dispositivi industriali e di rete, per

scopi di configurazione e monitoraggio.

In ambito industriale RS-232 è

ancora ampiamente usato e spesso è necessario dotarsi di un adattatore

seriale/USB per utilizzare come terminale un computer privo di porta seriale.

RS-232 è uno standard costituito da una serie di protocolli fisici, elettrici ed

informatici che rendono possibile lo scambio di informazioni a bassa velocità

tra dispositivi digitali. Esso include

- le caratteristiche elettriche dei

segnali,

- la struttura e le temporizzazioni dei dati seriali,

- la

definizione dei segnali e dei protocolli per il controllo del flusso di dati

seriali su un canale telefonico,

- il connettore e la disposizione dei suoi

pin

- il tipo e la lunghezza massima dei possibili cavi di collegamento.

Nel corso di oltre 40 anni lo

standard si è evoluto, pur mantenendosi in larga parte invariato. L'evoluzione è

riconoscibile dalla sigla, leggendo l'ultima lettera; l'ultima revisione è del

1997 ed è indicata come EIA RS-232f. Probabilmente la versione più diffusa è la

RS232c, del 1969, che corrisponde alle specifiche europee CCITT, raccomandazione

V.24. Pur essendo un protocollo piuttosto vecchio, attualmente la EIA RS-232 è

ancora largamente utilizzata per la comunicazione a bassa velocità tra

microcontrollori, dispositivi industriali ed altri circuiti relativamente

semplici, che non necessitano di particolare velocità; è invece

praticamente scomparsa in ambito "desktop", nel quale lo standard è

stato usato per la

comunicazione tra un computer ed un modem. Esistono due tipologie di connettore:

a 9 pin e 25 pin.

|

|

|

| Porte maschio a 25 e 9 pin sul retro del cabinet | Connettori 9 e 25 pin femmina | |

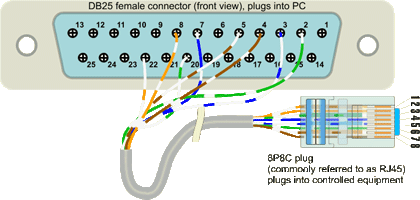

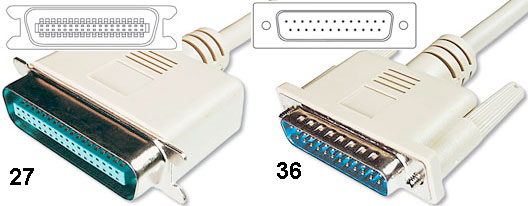

Porta Parallela Centronics (obsoleta)

La porta parallela (detta anche LPT, dall'inglese Line Printer) è un'interfaccia usata inizialmente per collegare un computer a una stampante o a un plotter e in seguito, nella versione bidirezionale, impiegata anche per altre periferiche tra le quali scanner, unità ZIP, hard disk, lettori di CD-ROM e webcam.

|

||

| Porta parallela femmina a 25 pin |

|

| Interfaccia centronics (27) e a 25 pin maschio (36) |

Talvolta, per impedire la copia di software viene usato un dispositivo da collegare alla porta parallela chiamato in vari modi: chiave hardware, "dongle", "hardware token". Il dispositivo non interferisce (o non dovrebbe interferire) con altri usi della porta in quanto "replica" il connettore femmina per collegare altre periferiche e risultare quindi trasparente per i normali utilizzi della porta. È da tempo sostituito con versioni per USB.

Porte USB

L'Universal Serial Bus (USB) è uno standard di comunicazione

seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer. È stato

progettato per consentire a più periferiche di essere connesse usando una sola

interfaccia (porta) e per migliorare la funzionalità

plug-and-play consentendo di collegare o scollegare i dispositivi senza

dover riavviare il computer (hot swap).

Il sistema USB consiste in un

singolo gestore e molte periferiche collegate da una struttura ad albero

attraverso dei dispositivi chiamati hub (concentratori). Supporta fino ad un

massimo di 127 periferiche per gestore: nel computo vanno però inclusi anche gli

hub e il gestore stesso, quindi, in realtà, il numero totale di dispositivi

collegabili è sensibilmente inferiore. La lunghezza massima che può avere il

cavo senza che il segnale diventi troppo debole è pari a 5 m; oltre questo

limite è necessario ricorrere ad uno o più hub attivi che amplifichino il

segnale. Le specifiche prevedono il collegamento consecutivo al massimo di 5

hub.

Lo standard prevede che il connettore porti anche l'alimentazione

per le periferiche a basso consumo. Le periferiche che hanno richieste

energetiche elevate vanno alimentate a parte. I limiti

energetici dello standard vanno seguiti scrupolosamente pena il probabile

danneggiamento del gestore, dato che lo standard USB non prevede nelle

specifiche minime la sconnessione automatica in caso di sovraccarico.

Il

disegno dell'USB è stato pensato per rendere semplice l'inserimento e

la rimozione. USB può collegare

periferiche quali mouse, tastiere, memoria di massa a stato solido e a disco

rigido, scanner d'immagini, macchine fotografiche digitali, stampanti, casse

acustiche, microfoni e altro ancora.

All'interno del computer, l'USB non

ha rimpiazzato gli standard ATA, SCSI o

serial ATA per via della sua lentezza. Per esempio SATA

consente trasferimenti dell'ordine di 150 Mbyte per

secondo, una velocità molto più elevata dello standard USB,

che nella versione 2.0 raggiunge un massimo di

60

Mbyte per secondo (480 Mbits/s).

L'USB viene invece molto usato

negli hard disk esterni dove si preferisce privilegiare la praticità di poter

collegare e scollegare a caldo il componente rispetto alla velocità.

La versione

USB 3.0 (chiamata SuperSpeed USB) raggiunge la velocità di

600 Mbyte per secondo (4800 Mbits/s).

I primi prodotti commerciali equipaggiati con questo standard sono stati venduti

all'inizio del 2010

Lo standard 1.0 dell'USB (gennaio 1996) supporta

collegamenti a solo 1,5 Mbit/s: velocità adeguata per mouse, tastiere e

dispositivi lenti. La versione 1.1 (settembre 1998) aggiunge la modalità full

speed, che innalza la velocità a 12 Mbit/s.

Lo standard USB versione 2.0

(aprile 2000) ha una

velocità di trasferimento a 480 Mbit/s (60

Mbyte per secondo). Questa velocità

consente all'USB di essere, teoricamente, competitivo con lo standard

Firewire (IEEE 1394) che ha una velocità di trasferimento di 400

Mbits/s (50

Mbyte per secondo), ma agli effetti

pratici quest'ultimo risulti più veloce del primo.

Tipo

Prestazioni

USB 1.0

1,5 Mbit/s (192 KB/s)

USB 1.1

12 Mbit/s (1,5 MB/s)

USB 2.0

480 Mbit/s (60 MB/s)

USB 3.0

4,8 Gbit/s (600 MB/s)

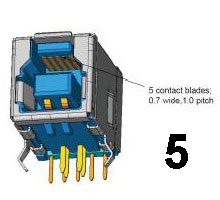

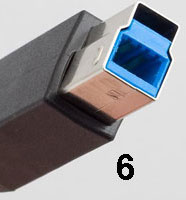

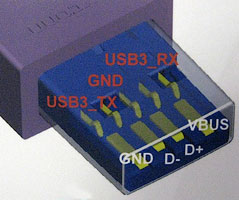

Le specifiche

dell'USB stabiliscono due tipi di connettori standard per collegare i dispositivi, il

connettore A e B.

USB standard tipo A (2) e B (1)

maschi

USB

standard tipo A (3) e B (4) femmina

Schema dei fili

|

|

|

|

| USB 3.0 standard tipo B femmina | USB 3.0 standard tipo B maschio | USB 3.0 standard tipo A maschio e schema elettrico |

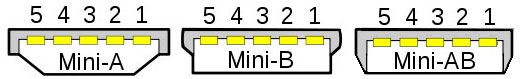

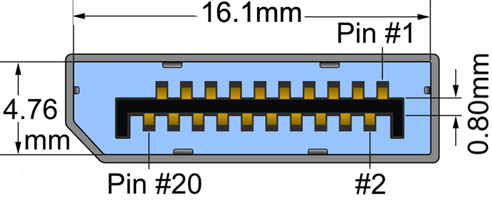

Negli ultimi

anni alcuni produttori hanno introdotto delle varianti del connettore per i loro

dispositivi miniaturizzati. Molti produttori cercando di ridurre le dimensioni

dei dispositivi hanno deciso di creare connettori più piccoli di quelli

standard. Questi dispositivi rispettano lo standard di comunicazione USB a tutti

gli effetti, l'unica differenza è il connettore che è fisicamente diverso.

I

più diffusi sono: mini USB di tipo

A, B

a 5 poli, mini USB mitsumi

a 4 poli,

micro-USB.

Mini USB A

(5 poli)

abbandonatoMini USB B (5 Poli)

Mini USB Mitsumi

(4 poli)

Mini USB A

Femmina - AbbandonatoMini USB B

femmina

-diffuso

Mini USB AB

non diffuso

|

|

|

|

| Micro USB tipo AB | Micro USB tipo B | Micro USB 3.0 Tipo B /td> | |

|

|||

Il connettore micro USB è stato scelto da alcune delle maggiori aziende di telefonia cellulare del mondo (Nokia, LG, Motorola, Samsung, RIM, Sony Ericsson, NEC, Qualcomm, Texas Instruments) per diventare il connettore standard e dal 2011 sarà presente su tutti i telefoni cellulari del mondo. È stata l'Unione europea a chiederlo al fine di ridurre l'inquinamento elettronico (l'esistenza di decine di caricatori diversi obbliga chi intende cambiare cellulare a buttare via anche il relativo caricabatterie, essendo nella maggior parte dei casi incompatibile con il nuovo telefono). Apple è restia all'introduzione del nuovo connettore, in quanto quello in uso con l'iPod e l'iPhone è protetto da brevetti e l'uso da parte di altre aziende comporta il pagamento ad Apple di salati costi di licenza.

Porta FIREWIRE o IEEE 1394

Il FireWire (o IEEE 1394),

introdotto nel 1995, è di proprietà della Apple Computer. E' conosciuto anche

con il nome commerciale i.Link datogli dalla Sony. Si tratta di

un'interfaccia standard per un bus seriale. Questa interfaccia è in grado di

acquisire dati dagli apparecchi digitali come videocamere e macchine

fotografiche attraverso un flusso continuo in tempo reale.

L'implementazione di Sony di questo standard, nota con il nome di i.Link,

utilizza un connettore con solo 4 pin (ha eliminato i pin dedicati

all'alimentazione) se la videocamera non richiede alimentazione.

La connessione FireWire quindi viene comunemente

usata per collegare dispositivi di archiviazione o dispositivi di acquisizione

video. Punti di forza di questa interfaccia sono:

- banda

elevata

- predisposizione a trattare flussi multimediali,

- possibilità

di stabilire una connessione tra dispositivi senza che un computer faccia da

tramite.

L'interfaccia FireWire è tecnicamente superiore all'interfaccia

USB, ma non è molto diffusa per via dei brevetti. Infatti Apple e altre

ditte richiedono il pagamento di brevetti per ogni implementazione della

FireWire (normalmente 0,25 dollari per l'utente finale). Sebbene le cifre

siano

ridotte, molti produttori realizzano prodotti a bassissimo margine di guadagno e

quindi preferiscono utilizzare la tecnologia USB che, essendo esente dal

pagamento di brevetti, consente loro di ottenere prodotti più economici.

La connessione firewire è di tipo Peer to Peer, quindi ogni apparecchio connesso

può comunicare con l'altro senza bisogno di un host dedicato che guidi la

comunicazione (come ad esempio un computer).

La configurazione avviene

in modo automatico e ad ogni apparecchio viene assegnato un numero

identificativo univoco. Oltre a questo, la firewire è hot pluggable e può quindi

essere connessa o disconnessa in qualsiasi momento senza creare alcun problema.

La firewire supporta 2 differenti modalità di trasferimento dei dati:

- Asincrono:

la modalità di trasferimento asincrono è basata su una

trasmissione di pacchetti ad intervalli di tempo variabile. Questo significa che

l'host invia un pacchetto di dati e aspetta di ricevere una conferma di ricezione

da parte della periferica destinataria. Se l'host riceve la conferma di ricezione, invia il pacchetto di

dati successivo, altrimenti il pacchetto appena spedito viene ritrasmesso dopo un certo tempo di

attesa.

- Isocrono:

la modalità isocrona permette l'invio di

pacchetti di dati di dimensione fissa ad intervalli di tempo regolari. Un nodo,

detto Cycle Master è incaricato di inviare un pacchetto di sincronizzazione

(detto Cycle Start packet) ogni 125 microsecondi. In questo modo non è

necessaria nessuna conferma di ricezione, cosa che permette di garantire una banda

fissa. Inoltre, senza conferma di ricezione,

l'indirizzamento delle periferiche risulta semplificato e la banda passante

risparmiata permette di guadagnare in velocità di trasferimento

|

|

|

|

| firewire 400 4 pin maschio e femmina (i-link)) | firewire 400 a 6 pin maschio e femmina | ||

Una successiva implementazione dello standard

firewire venne rilasciata nel 2003 con il nome di Aka FireWire 800

(o IEEE1394b). Questa evoluzione dello standard innalza la velocità della

connessione a 786,432 Mbit/s ed è retrocompatibile col connettore a 6 pin della

FireWire 400.

Le specifiche complete del IEEE 1394b prevedono

anche una connessione ottica lunga fino a 100 metri con una velocità di

trasferimento di 3,2 Gbit/s. L'ampiezza di

banda fornita dalla nuova FireWire 800 è significativamente più veloce dello

standard concorrente USB 2.0.

&

&

connettore Firewire 800 a 9pin maschio e

femmina

Quasi tutte le moderne telecamere sono dotate di connessione

FireWire, fin dal 1995. La maggior parte delle televisioni digitali e dei box

interattivi in grado di registrare in digitale con lo standard MPEG-2, è dotata

di porta FireWire. Questa interfaccia, adottata per Hard disk esterni, risulta

mediamente più veloce dell'USB./span>

Tra gli altri vantaggi generalmente attribuiti alla tecnologia FireWire

rispetto a quella USB abbiamo:

- maggiore lunghezza dei cavi (fino a 100

metri)

- la possibilità di creare reti P2P in cui le periferiche comunicano

tra loro anche senza un computer

- la capacità di far passare attraverso un

singolo cavo una maggiore quantità di energia elettrica, rendendo quasi sempre

superfluo l'utilizzo di alimentatori esterni (caratteristica particolarmente

utile nel caso degli hard disk esterni).

Nonostante questi vantaggi, FireWire è rimasta una tecnologia di nicchia,

diffusa soprattutto nel settore dei dispositivi audio/video (videocamere,

televisori, set-top box ecc.) e negli hard disk esterni più costosi. Un settore,

quest'ultimo, dove IEEE 1394 deve per altro affrontare l'avversario eSATA,

capace di sfruttare l'interfaccia SATA già presente su tutti i PC e Mac.

Porta

E-sataL'External SATA (abbreviazione

dell'inglese "External Serial Advanced Technology Attachment"), in sigla

eSATA, è un'interfaccia standard utilizzata per connettere dispositivi esterni

(ad esempio gli hard disk esterni), più veloce ed efficiente rispetto all'USB

2.0 e al Firewire, che può arrivare ad una velocità di

3 Gigabit per secondo (Gbit/s) ma è inferiore all'USB 3.0

che invece può

arrivare ad una velocità di 4.8 Gigabit per secondo (Gbit/s) .

Ottima

soluzione per applicazioni che richiedono un elevato trasferimento di dati da e

verso periferiche esterne, come per esempio il video editing e il DVD authoring,

specialmente se in alta definizione.

Comunemente la

porta eSATA è collegata alla scheda madre attraverso un normale cavo Serial ATA:

quindi la velocità di trasmissione dati non varia da eSATA a SATA.

Esistono dei veri e propri adattatori da USB ad eSATA. La praticità di questo

adattatore è evidente, infatti chi possiede un computer datato, oppure

semplicemente non dispone di porte eSATA, può tranquillamente usufruirne

collegandolo ad una normale porta USB.

eSATA è anche un'interfaccia che presenta

un'immunità al rumore, più alta rispetto a SATA, che permette connessioni fino a 2 metri se viene

impiegato un cavo adeguato. Il connettore eSata si presenta senza la tipica

tacca ad "L" dei connettori SATA.

|

|

| e-SATA femmina | e-SATA maschio |

Porta VGA (obsoleta)

VGA (dall'inglese Video Graphics Array) è uno standard

analogico relativo a display per computer introdotto sul mercato nel 1987 da

IBM.

Il chip VGA può essere installato

direttamente sulla scheda madre di un PC con molta facilità, e già i primi

modelli PS/2 erano equipaggiati col chip VGA sulla scheda madre. Come per molto

dell'hardware IBM, sono stati prodotti dei cloni delle schede grafiche VGA da molti

altri produttori. Nonostante lo standard VGA nella forma originale fosse

considerato obsoleto da tempo, è stato l'ultimo standard IBM che la maggior

parte delle case produttrici decisero di seguire, facendone uno standard grafico

tanto usato da essere ancora presente negli attuali PC. Il VGA è stato

poi ampiamente esteso dalle numerose implementazioni fatte da altre case

produttrici. Queste modifiche fanno ora riferimento allo standard noto come

Super VGA.

Il VGA rimane tutt'oggi un importante

standard grafico. È il "denominatore comune" che tutte le schede grafiche devono

essere in grado di gestire, ancor prima di caricare driver specifico della

scheda. Nelle macchine Windows, lo splash screen che appare all'avvio, mentre la macchina sta lavorando,

è visualizzato

in modalità VGA (non ha ancora

caricato i driver specifici), ed è anche il motivo per il quale la schermata ha

sempre una bassa risoluzione e una profondità di colore limitata.

Intel ha intenzione di terminare il supporto all'interfaccia

VGA nel 2015 nei processori per il settore consumer e nei chipset.

Porta DDVI (obsoleta ma molto diffusa)

La Digital Visual Interface è un apparato hardware in grado di trasmettere del segnale video. Si trova spesso su computer, televisori e videoproiettori che richiedono video ad alta definizione. Attraverso di essa il segnale video viene inviato al monitor in forma digitale, quindi meno soggetta a disturbi.

connettori DVI maschio e femmina

La DVI viene implementata ormai in molte schede video, e porta a un notevole miglioramento rispetto alle precedenti interfacce analogiche. Il connettore DVI può trasportare sia segnali analogici sia digitali, anche contemporaneamente.

|

Tipologie di segnali supportati dal

connettore DVI/strong> Il connettore DVI può trasportare sia segnali analogici sia digitali, anche contemporaneamente. DVI-A: L'interfaccia DVI-A trasporta esclusivamente segnali analogici in formato compatibile VESA VGA. Qualità e risoluzione max sono identiche a quelle della VGA e cioè consigliata max 1600 × 1200 per monitor LCD, 2048 × 1536 per monitor CRT DVI-D: L'interfaccia DVI-D trasporta esclusivamente segnali digitali. L'interfaccia digitale può essere Single Link o Dual Link. Single Link: L'interfaccia digitale DVI-D Single Link trasporta un massimo di 165 milioni di pixel al secondo utilizzando tre segnali digitali (RGB) a 1,65 Gb/s (10 bit per pixel). La risoluzione standard più alta che può essere visualizzata con questa interfaccia è 1920 × 1200 16:10. Dual Link: Un'interfaccia digitale DVI-D Dual Link affianca al canale utilizzato dall'interfaccia Single Link un secondo canale dati. Questo nuovo canale è implementato sempre con tre segnali digitali (RGB) a 1,65 Gb/s (10 bit per pixel) che operano su 6 pin separati del connettore (quelli centrali). In questo modo è possibile trasportare il doppio dei dati dell'interfaccia Single Link. Questo canale aggiuntivo può essere utilizzato in una tra le due seguenti modalità: - portare un secondo pixel in modo da raddoppiare la risoluzione 2895 × 1882 con un aspect ratio di 16:10 a 60 Hz o 2707 × 2030 con un aspect ratio di 4:3. La risoluzione standard più alta che può essere visualizzata con questa interfaccia è 2560 × 1600 16:10. - aumentare la profondità di colore, che nell'interfaccia Single Link è di 8 bit per pixel (bpp), portandola fino a 16 bpp (in questo caso il secondo canale porta i bit meno significativi). DVI-I: L'interfaccia DVI-I implementa sullo stesso connettore sia i segnali analogici dell'interfaccia DVI-A che quelli digitali dell'interfaccia DVI-D. La parte digitale può essere a un canale o a due canali esattamente come per l'interfaccia DVI-D quindi possiamo avere una DVI-I Single Link o una DVI-I Dual Link a seconda che la parte digitale sia Single Link o Dual Link. |

Esistono limiti relativi all'utilizzo del cavo, ed in

particolare:

- il cavo DVI digitale ha un limite di 5 metri,

superato il

quale la qualità video risulta non più affidabile né garantita; qualora si

intenda aumentare la lunghezza del cavo DVI fino a 30m ed oltre, è necessario

utilizzare opportune apparecchiature atte a compensare la perdita di segnale;

- non è possibile collegare un DVI-A ad un DVI-D poiché DVI-A è solo analogico e

DVI-D è digitale;

- è possibile collegare un'uscita DVI-I o DVI-A ad un

ingresso VGA usando un cavo apposito, poiché inviano segnali analogici;

-- non

è invece possibile collegare direttamente una porta DVI-D ad una VGA poiché

DVI-D usa solo segnali digitali; in questo caso occorre utilizzare un

convertitore DVI per trasformare il segnale da digitale ad analogico e

viceversa.

Il connettore Mini-DVI è

utilizzato da Apple come interfaccia video compatta tesa a sostituire il

connettore Mini-VGA presente sui precedenti notebook. Il connettore

Mini-DVI è

molto più compatto del connettore DVI ma è più grande del connettore μ-DVI

utilizzato dai notebook più piccoli.

Il connettore Mini-DVI è pienamente compatibile

con DVI-I

Single link supportando sia connessioni analogiche che digitali. Questo connettore è stato introdotto

per permettere una connessione ad un monitor esterno (sia analogico che

digitale) anche sui notebook dove le dimensioni di un connettore DVI creano dei

problemi di integrazione./span>

Come detto in precedenza il

connettore Mini-DVI è solamente single link quindi non può essere utilizzato per

risoluzioni video che necessitano di risoluzioni che vanno oltre 1920x1200

@60Hz.

Anche l'interfaccia DVI dovrebbe essere

gradualmente eliminata entro il 2015. Da questo momento ci aspettiamo che

HDMI e DisplayPort - soprattutto quest'ultima

- trovino maggiore supporto e diffusione sia nei monitor che nelle schede madre.

Porta HDMI

HDMI è la sigla che identifica la

High-Definition Multimedia Interface (in italiano, interfaccia multimediale ad

alta definizione)), uno standard commerciale completamente digitale per

l'interfaccia dei segnali audio e video, creato nel 2002 dai principali

produttori di elettronica, tra cui Hitachi, Panasonic, Philips, Sony, Thomson,

Toshiba e Silicon Image..

Lo standard gode anche

dell'appoggio dei principali produttori cinematografici quali Fox, Universal,

Warner Bros e Disney e degli operatori televisivi DirecTV ed EchoStar (DISH

Network), di CableLabs e Samsung..

HDMI è la prima interfaccia

completamente digitale in grado di trasportare contemporaneamente i segnali

audio e video. E' retro-compatibile con l'interfaccia digitale DVI che però è in grado di trasportare solamente il segnale video..

Dal punto di vista della semplicità di utilizzo da

parte di un utente, HDMI ricorda molto la connessione SCART introdotta negli

anni ottanta per collegare le prime videocamere e videoregistratori, utilizzando

un'unica presa per collegare qualsiasi periferica audio/video.. Anche HDMI

può essere utilizzata tra differenti dispositivi audio/video ed è una soluzione

adatta (per quanto non unica) al trasporto del segnale da apparecchi digitali

come lettori DVD e ricevitori satellitari verso schermi anch'essi digitali come

LCD, Plasma o videoproiettori..

A differenza di quanto è avvenuto in

passato con altri tipi di interfacce di collegamento, lo sviluppo

dell'interfaccia HDMI è tutt'altro che completato: uno dei principi base della

nuova interfaccia, fortemente voluto dai produttori, è proprio la sua

caratteristica di essere in costante evoluzione, con ogni nuova versione

identificata con un numero univoco. La prima versione, uscita come detto nel

2002, era la HDMI 1.0. Successivamente, sono arrivati 2 aggiornamenti, 1.1 e

1.2, che hanno progressivamente aumentato la velocità di trasferimento dei dati,

introducendo contemporaneamente altre funzionalità.

Dal punto di vista

dei componenti hardware questa evoluzione non ha cambiato nulla, infatti il cavo e il connettore

sono rimasti invariati, ma è cambiata la gestione software del protocollo di

trasmissione. Grazie a questa serie di aggiornamenti, si è arrivati a quella che

al momento è l'ultima evoluzione di HDMI, ovvero la versione 1.4, datata maggio

2009. Per avere un'idea di quali sono stati i progressi compiuti in soli 4 anni,

basti pensare che mentre HDMI 1.0 era in grado di offrire un bitrate massimo di

4,9 Gb/s, la versione 1.3 arriva fino a 10,2 Gb/s. La versione 1.4 (anno 2009)

include la connessione Ethernet fino a 100 Mbps.

|

|

|

|

| connettore HDMI | HDMI Maschio (in alto) e femmina (in basso) | HDMI femmina (il primo a sinistra) | convertitore GDMI-DVI-D dlink |

Porta DisplayPort

DisplayPort è uno standard di interfaccia video digitale promosso dalla Video

Electronics Standards Association VESA. Tale standard definisce una tipologia di

connessione audio/video digitale destinata ad essere utilizzata principalmente

nella connessione fra computer e monitor, o fra computer e sistemi Home Theater.

L'interfaccia HDMI continuerà ad essere utilizzata per la connettività con

HDTV

Lo standard, che è disponibile

gratuitamente, è stato pubblicato per la prima volta

nel Maggio 2006; la versione 1.1a è stata

approvata il 2 aprile 2007, mentre la versione attuale 1.2 è stata approvata il

22 dicembre 2009.

DisplayPort supporta una velocità complessiva di 21.6 Gbit/s ed una risoluzione 3840×2400 su cavi di lunghezza fino a 2 metri. Il segnale video non è compatibile con gli standard DVI o HDMI, ma le specifiche consentono comunque il passaggio trasparente dei segnali DVI/HDMI all'interno di questo cablaggio.

Connettore DisplayPort

schema connettori Displayport

|

|

|

| mini displayport femmina e maschio e numerazione connettori | ||

Porta SPDIF

S/PDIF o S/P-DIF è l'acronimo di

Sony/Philips Digital Interface Format (Interfaccia Digitale Sony / Philips).

S/PDIF è coperto dal brevetto EP000000811295B1

L'interfaccia S/PDIF è usata soprattutto nei lettori CD (e i lettori DVD che

riproducono CD), ma è comune anche in altri componenti audio come i MiniDisc e

le schede audio per computer. È utilizzata anche in ambito car-audio, gran parte

del cablaggio può essere sostituito da un unico cavo in fibra ottica immune alle

interferenze elettriche.

A seconda dell'utilizzo le specifiche "S/P-DIF"

consentono l'utilizzo di diversi tipo di cavo. Questi si dividono in connessioni

analogiche (cavi coassiali o RCA) e digitali in fibra ottica (TOSLINK).

Il collegamento ottico è ritenuto più efficace in quanto immune alle

interferenze elettriche.

L'interfaccia S/P-DIF è stata sviluppata a

partire da uno standard rivolto all'audio professionale chiamato AES/EBU

e utilizzato soprattutto nei sistemi Digital Audio

Tape (DAT) e nelle trasmissioni all'interno degli studi di registrazione

professionali. S/P-DIF ha un protocollo di comunicazione pressoché identico, ma

si differenzia a livello fisico per i diversi cablaggi. Questo per rendere S/P-DIF una versione più pratica ed economica del formato

AES/EBU.

L'unica differenza a livello di protocollo tra S/P-DIF e AES/EBU è il "Channel

status bit".

S/P-DIF è adatto alla

trasmissione di dati audio digitali a 20 bit più altre informazioni (per la

protezione dei dati stessi). Nella trasmissione di flussi a meno 20 bit, i bit

superflui avranno valore zero. Alcuni dispositivi utilizzano 4 bit extra per

aumentare la risoluzione a 24 bit (nel caso non siano supportati i bit extra

vengono ignorati).

|

|

|

|

| connettore ottico TOSLINK maschio | e femmina (87A) e

Coassiale femmina (88B) |

Coassiale o RCA maschio |

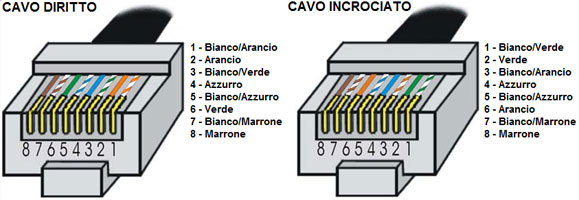

Porta RJ45 Ethernet

Rappresenta la porta utilizzata per connettere il PC alla rete. Si tratta di un connettore 8 posizioni e 8 contatti (pin) noto con la sigla RJ45. Tale cablaggio consente la connessione a reti locali secondo gli standard Ethernet / IEEE 802.3 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T.

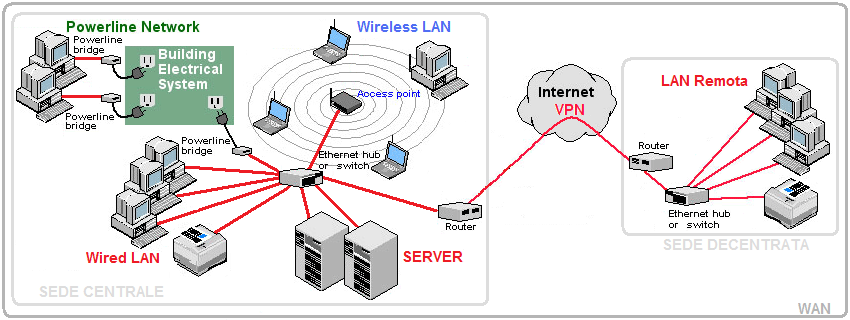

In informatica e telecomunicazioni una Local Area

Network (LAN) (rete in area locale o più semplicemente rete locale in italiano)

è una tipologia di rete informatica contraddistinta da un'estensione

territoriale limitata. L'implementazione classica di LAN è quella che serve

un'abitazione o un'azienda all'interno di un edificio, o al massimo più edifici

adiacenti fra loro (campus).

L'estensione territoriale

limitata di una LAN favorisce la velocità della trasmissione dati, che

inizialmente era tra i 10 Mbps e i 100 Mbps mentre le LAN più recenti operano

poi fino a 10 Gbps. La LAN inoltre, sempre in conseguenza dell'estensione

territoriale limitata, presenta bassi ritardi e pochissimi errori.

Se si escludono le linee di

utenza domestiche si può affermare che le reti LAN sono l'unità minima di base

della rete Internet essendo queste interconnesse tra loro a formare reti

metropolitane (MAN) e poi infine reti geografiche (WAN) dalla cui

interconnessione prende origine Internet stessa. Sotto questo punto di vista le

reti locali, assieme ai loro protocolli, sono classificabili come reti per

l'accesso a Internet.

I vantaggi tipici di

una LAN sono:

- condivisione di dati e programmi;

- condivisione di un collegamento a Internet

unico per più PC;

condivisione di accesso a risorse hardware

(stampanti, periferiche fax, modem, etc.);

- riduzione dei costi grazie alla

condivisione;

- standardizzazione delle applicazioni;

- gestione più efficiente di dati,

comunicazione e pianificazioni.

Porta

Wi-FiLa porta Wi-Fi consente l'accesso

wireless ad una LAN. In informatica, wireless local area network

(abbreviato in WLAN o Wireless LAN) indica una “rete locale senza

fili” che sfrutta la tecnologia wireless. Con la sigla WLAN si

indicano genericamente tutte le reti locali di computer che non utilizzano dei

collegamenti via cavo per connettere fra loro gli host della rete.

Le

tipologie di rete wireless sono tre:

- PAN (Personal

Area Network)

- WLAN propriamente dette

- WAN

wireless (Wide Area Network)

Le reti PAN sono composte da collegamenti a

portata ridotta, tipicamente limitata agli oggetti indossati da una persona, o a

quelli contenuti in una automobile. Una tecnologia molto popolare in questo

campo è Bluetooth, e viene usata per abolire i collegamenti fisici (cavi) tra i

dispositivi.

Le LAN aziendali, invece, sono spesso sostituite o integrate

da reti wireless. Questo è vantaggioso negli edifici più vecchi, dove non esiste

o non è possibile installare un impianto di cablaggio strutturato. La tecnologia

WLAN più diffusa è quella basata su specifiche IEEE 802.11 (nota anche con il

nome commerciale Wi-Fi). Ultimamente stanno prendendo piede, invece, le

reti wireless a larga banda e a copertura estesa per le quali è stato sviluppato

lo standard apposito IEEE 802.16 (esempio WiMax).

Le reti wireless possono essere

installate secondo tre modalità strutturali:

- modalità Ad-Hoc:

rende possibile collegare in modo indipendente più postazioni wireless tra loro

senza nessun dispositivo centrale che funga da tramite.

-

modalità infrastruttura (WLAN BSS): si basa su un Access Point

centrale collegato ad una LAN cablata che funge da unico tramite per il traffico

dei dispositivi wireless che si trovano nel range di copertura.

-

modalità estesa (WLAN ESS): si basa sul collegamento tra due o più WLAN

BSS al fine di generare un'area di copertura maggiore. Grazie alla funzione di

roaming, prevista dallo standard IEEE 802.11, un utente della WLAN ESS può

passare da una cella (BSA) all'altra senza risentire di alcuna interruzione del

servizio e quindi in modo totalmente trasparente. È

importante che le celle wireless in configurazione ESS si sovrappongano almeno

del 10% per garantire questa funzionalità.

scheda PCI wireless

Porta IrDA (obsoleta)

IrDA (acronimo in lingua inglese

per Infrared Data Association) identifica un protocollo di comunicazione aperto

(non coperto da brevetti) che fa

uso della radiazione infrarossa per la trasmissione wireless, a breve distanza,

dei dati.

IrDA permette la creazione di reti di tipo PAN ed è uno

standard diffuso globalmente. Era largamente adottato su computer portatili,

palmari, cellulari. Il bluetooth, che è uno standard di

trasmissione radio, ha tuttavia soppiantato la trasmissione a infrarossi.

I dispositivi a infrarossi, per funzionare correttamente,

devono essere posizionati in condizioni di visibilità reciproca (la cosiddetta

LoS, Line of Sight, linea di vista) ad una distanza di 1 o 2 metri. Questi

limiti dipendono dal fatto che la radiazione infrarossa prodotta da questi

dispositivi non è in grado di attraversare muri o altre barriere solide

significative (anche il vetro di una finestra può pregiudicare la qualità della

trasmissione). La velocità di trasmissione più comune è di circa 4 Mbit/s, ma

alcuni dispositivi raggiungono i 16 Mbit/s.

Porta BLUETOOTH

Bluetooth è una specifica industriale per reti

personali senza fili (WPAN: Wireless Personal Area Network). Fornisce un metodo

standard, economico e sicuro per scambiare informazioni tra dispositivi diversi

attraverso una frequenza radio sicura a corto raggio. Bluetooth cerca i

dispositivi entro un raggio di qualche decina di metri. I dispositivi risultano

così

coperti dal segnale che li mette in comunicazione tra di loro. Questi dispositivi

possono essere ad esempio palmari, telefoni cellulari, personal computer,

portatili, stampanti, fotocamere digitali, console per videogiochi.

La specifica Bluetooth è

stata sviluppata da Ericsson e in seguito

formalizzata dalla Bluetooth Special Interest Group (SIG). SIG, la cui

costituzione è stata formalmente annunciata il 20 maggio 1999, è un'associazione

formata da Sony Ericsson, IBM, Intel, Toshiba, Nokia e altre società che si sono

aggiunte come associate o come membri aggiunti.

Il nome è ispirato a

Harald Blåtand (Harold Bluetooth in inglese),

re Aroldo I di Danimarca, abile diplomatico che unì

gli scandinavi introducendo nella regione il

cristianesimo. Gli inventori della tecnologia devono aver ritenuto che fosse un

nome adatto per un protocollo capace di mettere in comunicazione dispositivi

diversi (così come il re unì i popoli della penisola scandinava con la

religione).

Questo standard è stato progettato con l'obiettivo

primario di ottenere bassi consumi, un corto raggio di azione (da 1 a 100 metri)

e un basso costo di produzione per i dispositivi compatibili. Lo standard doveva

consentire il collegamento wireless tra periferiche come stampanti, tastiere,

telefoni, microfoni, ecc. a computer o PDA o tra PDA e PDA.

Attualmente più di un miliardo di dispositivi montano

un'interfaccia Bluetooth.

I telefoni cellulari che integrano chip

Bluetooth sono venduti in milioni di esemplari e sono abilitati a riconoscere e

utilizzare periferiche Bluetooth in modo da svincolarsi dai cavi. BMW è stato il

primo produttore di autoveicoli a integrare tecnologia Bluetooth nelle sue

automobili in modo da consentire ai guidatori di rispondere al proprio telefono

cellulare senza dover staccare le mani dal volante.

Comunque lo standard include anche comunicazioni a

lunga distanza tra dispositivi per realizzare delle LAN wireless.

Ogni dispositivo Bluetooth è in grado di gestire simultaneamente la

comunicazione con altri 7 dispositivi sebbene, essendo un collegamento di tipo

master slave, solo un dispositivo per volta può comunicare con il server. Questa

rete minimale viene chiamata piconet. Le

specifiche Bluetooth consentono di collegare due piconet in modo da espandere la

rete. Tale rete viene chiamata scatternet.

Ogni dispositivo Bluetooth è configurabile per

cercare costantemente altri dispositivi e per collegarsi a questi. Può essere

impostata una password per motivi di sicurezza se lo si ritiene necessario.

Bluetooth non è uno standard comparabile con il Wi-Fi dato che questo è un protocollo nato per fornire elevate velocità di trasmissione con un raggio maggiore, a costo di una maggior potenza dissipata e di un hardware molto più costoso. Infatti il Bluetooth crea una personal area network (PAN) mentre il Wi-FI crea una local area network. Il Bluetooth può essere paragonato al bus USB mentre il Wi-FI può essere paragonato allo standard ethernet.