Ritornata la pace, otto di loro vennero smontati, mentre due rimasero al servizio di sua Maestà Britannica fino al 1960 prima di subire la medesima sorte.

|

Le origini del calcolatore |

|

|

Il "colosso" aveva una memoria volatile

di appena 25 bit, ma la sua logica

binaria era particolarmente adatta per

decodificare i testi cifrati dalla

macchina di Lorenz e riduceva i tempi da

diverse settimane a pochi giorni. Il

successo del sistema fu tale che ben

presto altri nove computer a valvole

vennero costruiti tra il gennaio e il

giugno '44.

Ritornata la pace, otto di loro vennero smontati, mentre due rimasero al servizio di sua Maestà Britannica fino al 1960 prima di subire la medesima sorte.

|

|

|

|

La Lorenz ricopriva un ruolo di maggiore importanza rispetto

ad Enigma.

In questo modo però il cifrario non è più inattaccabile e così fu

per la macchina Lorenz che fu forzata dai crittanalisti inglesi del

progetto Ultra. Grazie anche a una grossa ingenuità di un

cifratore tedesco il 30 agosto 1941; questi aveva appena trasmesso

un messaggio in cifra da Vienna ad Atene, quando ricevette la

richiesta di ripetere il messaggio perchè non era stato ricevuto

bene; il cifratore, forse per pigrizia o forse per impazienza,

invece di ritrasmettere lo stesso messaggio identico, lo ritrasmise

con alcune abbreviazioni (primo grave errore), dopo aver

riposizionato i rotori della macchina alla stessa posizione del

messaggio precedente (ancor più grave errore). Così il primo

messaggio iniziava con la parola Spruchnummer, il secondo con

Spruchnr. (Spruchnummer vuol dire numero del messaggio) Dopo il primo furono costruiti altri nove Colossi; e nell'ultimo anno di guerra, grazie anche al fatto che gli alleati avevano sistematicamente bombardato e danneggiato le linee telefoniche tedesche costringendo i tedeschi a usare sempre di più le comunicazioni radio, quasi tutti i messaggi cifrati tedeschi venivano decrittati fornendo un vantaggio formidabile ai comandanti alleati.

I

Colossi che possono considerarsi i primi veri calcolatori

elettronici della storia, due anni prima dell'americano ENIAC. |

|

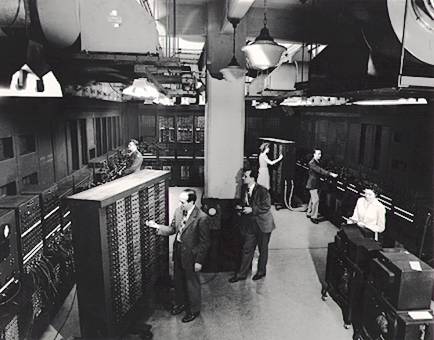

Venne progettato presso la Moore School of Electrical Engineering dell'Università di Pennsylvania da J. Presper Eckert e John Mauchly e presentato ufficialmente il 16 febbraio del 1946. Un anno dopo si assisterà all'invenzione del transistor. Durante la presentazione ufficiale l'ENIAC fu in grado, in meno di un secondo, di moltiplicare il numero 97.367 per sé stesso 5.000 volte. Lo scopo principale era quello di essere capace di risolvere i problemi di calcolo balistico per il lancio dei proiettili d'artiglieria. In quel periodo, uno dei problemi più pressanti per le forze armate americane era costituito dalle tabelle di tiro per l'artiglieria, il cui calcolo si basa sulla soluzione di equazioni differenziali lineari. Tali operazioni potevano essere svolte da operatori umani (chiamati allora computer) con la sola assistenza di calcolatrici da tavolo, oppure utilizzando una macchina analogica: l'analizzatore differenziale di Vannevar Bush. Con quest'ultimo era possibile compilare una tabella in soli 15 minuti, contro le 20 ore che erano necessarie a un operatore umano, ma di questa macchina esistevano soltanto due esemplari. Si era all'indomani di Pearl Harbor, l'esigenza di aumentare la produzione di tabelle di tiro era diventata pressante. Nell'aprile del 1942 venne iniziata la realizzazione di un 'analizzatore differenziale elettronico'.

|

|

Benché sia generalmente ritenuto il primo calcolatore elettronico, ENIAC ebbe invece un precedente: negli anni 1939-1942, John Atanasoff, professore di fisica e matematica presso la Iowa State University, e il suo ex studente Clifford Berry avevano costruito l'Atanasoff-Berry Computer (che venne appunto battezzato ABC), che presentava molte interessanti innovazioni nel disegno dei circuiti digitali. Il sistema impiegato si basava sulla matematica binaria e utilizzava un tamburo di memoria che immagazzinava i dati con un metodo simile a quello dei moderni circuiti integrati, ma presentava dei problemi per il sistema di ingresso e uscita dei dati. Dopo che Eckert e Mauchly ebbero brevettato ENIAC come primo 'calcolatore elettronico moderno', fu combattuta una lunga battaglia in tribunale per stabilire quale fosse stato in realtà il primo computer. Nel 1973, un giudice federale annullò il brevetto di ENIAC riconoscendo il primato alla macchina di Atanasoff e Berry.

|

Era

un 'mostro' pesante 30 tonnellate, che occupava una superficie di

200 metri quadrati e le cui 19.000 valvole (tubi a vuoto)

dissipavano 150.000 watt di potenza.

Era in grado di compiere circa 5000 operazioni al secondo, ovvero

era almeno 10.000 volte più lento di un moderno personal computer Era

un 'mostro' pesante 30 tonnellate, che occupava una superficie di

200 metri quadrati e le cui 19.000 valvole (tubi a vuoto)

dissipavano 150.000 watt di potenza.

Era in grado di compiere circa 5000 operazioni al secondo, ovvero

era almeno 10.000 volte più lento di un moderno personal computerL'ENIAC era composto da 30 unità separate, e disponeva di unità addizionali di raffreddamento e di alimentazione: venti accumulatori fungevano da registri di memoria, memorizzando i calcoli intermedi e finali dei processi di elaborazione, mentre altre unità servivano per le operazioni di moltiplicazione e divisione, di estrazione di radice, di input e output. Ogni accumulatore poteva contenere fino a dieci cifre: ENIAC infatti usava un sistema aritmetico decimale, a differenza degli odierni computer, che funzionano in base al sistema binario. Oggi le prestazioni di ENIAC sembrerebbero ridicole: la memoria interna era di soli 20 numeri di 10 cifre e la velocità era di circa 200 microsecondi per una addizione, 2800 per una moltiplicazione e 24.000 per una divisione. Si trattava comunque di velocità da 100 a 1000 volte superiori a quella di qualunque calcolatore elettromeccanico allora esistente. Una tabella di tiro poteva essere elaborata in soli 30 secondi (contro i due giorni necessari per un calcolo manuale).

|

La sua memoria poteva contenere solo 20 numeri di 10

cifre, era di tipo flip-flop, l'input era consentito da schede di

carta perforate. La programm azione avveniva tramite cavi elettrici

di collegamento sui pannelli, che dovevano essere ogni volta

scollegati e ricollegati, ed ogni configurazione consentiva al

computer di risolvere un diverso problema. Quando ENIAC terminava

un'operazione, segnalava il risultato accendendo una sequenza di

spie luminose, oppure perforando una determinata serie di schede.

Nonostante fosse stato progettato per eseguire calcoli in modo

continuo, giorno e notte, i numerosi tubi a vuoto, che tendevano a

bruciarsi con facilità, rendevano necessari costanti interventi di

manutenzione, abbassando di circa un terzo l'efficienza del

calcolatore. azione avveniva tramite cavi elettrici

di collegamento sui pannelli, che dovevano essere ogni volta

scollegati e ricollegati, ed ogni configurazione consentiva al

computer di risolvere un diverso problema. Quando ENIAC terminava

un'operazione, segnalava il risultato accendendo una sequenza di

spie luminose, oppure perforando una determinata serie di schede.

Nonostante fosse stato progettato per eseguire calcoli in modo

continuo, giorno e notte, i numerosi tubi a vuoto, che tendevano a

bruciarsi con facilità, rendevano necessari costanti interventi di

manutenzione, abbassando di circa un terzo l'efficienza del

calcolatore.

All'inizio, gli scienziati programmavano e inserivano i dati nel calcolatore manualmente, azionando le connessioni fra le varie parti dell'elaboratore mediante l'introduzione di spinotti e l'accensione di interruttori: in seguito, la funzionalità fu migliorata grazie all'uso di due lettori di schede perforate messi a punto da IBM, uno per l'ingresso dei dati e uno per la loro conservazione. |

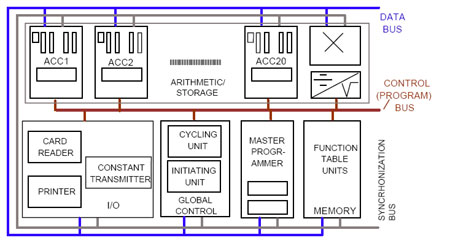

La struttura dell'ENIAC è suddivisa in 5 parti:

Le unità descritte funzionano in parallelo e vengono sincronizzate mediante un apposito bus (Control bus). L'unità

di calcolo è

composta: I dispositivi presenti nell'unità di I/O sono: .L'unità di controllo principale è composta: L'Eniac era caratterizzato da due bus distinti:

L'ultima unità è è rappresentata da 3 tabelloni di memoria mobili. Rappresentano la memoria dove i dati vengono temporaneamente salvati. Successivamente nel 1948 vennero registrate in questa unità anche una serie di funzioni il cui uso era frequente consentendo un risparmio nel tempo di caricamento di un programma. L'ENIAC non ha una memoria per immagazzinare il programma. Programmare l'ENIAC consiste fisicamente nel connettere le unità con dei cavi e e posizionare degli interruttori con appropriate configurazioni. Questo donne vennero scelte tra un gruppo di 80 donne che si dedicavano al calcolo balistico delle traiettorie a mano. Questo tipo di lavoro era chiamato "Computers" |